千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の新規開業から20年以上の長きにわたり、相続登記やその他の相続手続きのご相談を多数うけたまわってまいりました。松戸の高島司法書士事務所の最大の特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談がとても多いことです。

「相続登記」の記事一覧

相続登記の義務化と過料について

相続登記の義務化により、今後は「不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」こととなります。この期間内に、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以内の過料の対象となります。よって、今後は相続が開始したら、すみやかに相続登記をおこなえるよう手続きを進めていくべきです。

相続登記は法務局で手続きします

相続登記の手続きは、不動産所在地を管轄する法務局でおこないます。現在では、現地の法務局へ直接出向かなくても、郵送やオンランによる登記申請も可能となっていますが、登記申請自体は管轄法務局に対しておこなわなければなりません。たとえば、千葉県松戸市にある不動産を管轄するのは、千葉地方法務局松戸支局です。

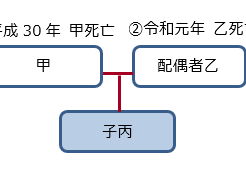

数次相続で最終相続人が1人の場合の相続登記

甲から丙に対して直接に相続を原因とする所有権移転登記をするためには、丙を相続人とする遺産分割協議書または乙の特別受益証明書等が必要だとされています。そのような事情が存在しない場合には、次の2件の登記をすべきだとされています。

死者名義への相続登記(法定相続、保存行為)

相続人3人に対する、法定相続での所有権移転登記です。相続人中の1人は死亡しており、他の2名のみから委任を受けて保存行為として登記申請するものです。この登記に続けて(連件で)、他の登記をすることも無く、上記の所有権移転登記のみを申請しました。当然に登記可能だとは思いつつも、実際に申請するケースは滅多にないので備忘録的に書いておきます。

遺産分割協議後に相続人が海外へ住所移転

遺産分割協議書を作成して相続人全員が署名押印しました。署名押印した相続人全員の印鑑証明書も取得済です。その後、不動産についての相続登記をしないでいるうちに、相続人のうちの1人が海外へ住所移転しています。この場合、相続登記をするのに当たって何か特別な手続きなどが必要でしょうか?なお、この海外在住相続人は不動産を取得しないものとします。

相続した建物の滅失登記

土地と建物を相続したときに、建物はすぐ取り壊すという場合には、土地についての相続登記のみをすればよいことになります。建物については、被相続人名義のまま取り壊しをして、建物滅失の登記をすればよいわけです。

自筆証書遺言による相続登記

法的に有効な遺言書があって、遺言により誰が不動産を相続するかが指定されているときには、その遺言書により相続登記をおこないます。遺言書は公正証書などによるのでなく、遺言者自身が手書きしたものであっても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば登記が可能です。

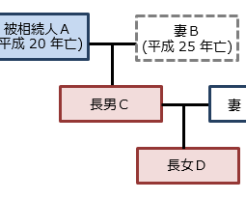

法定相続登記後の遺贈登記

平成20年にAが死亡したときには、相続人は妻Bおよび長男Cで、それぞれの法定相続分は2分の1ずつでした。しかし、被相続人Aの遺産についての分割協議をしないままに、平成25年に妻Bが死亡してしまったのです。BはDに「全ての財産を遺贈する」との遺言をしていたので、BがAから相続していた財産も全てDに引き継がれることになります。そうであれば、Aが所有していた不動産を、CおよびDの共有名義にするには、どのような登記をすれば良いのでしょうか。

相続する不動産の抵当権抹消手続き

団信により残りの住宅ローンが全額弁済された場合、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記のための必要書類が交付されます。この書類があれば抵当権抹消登記がおこなえるのですが、その前に相続登記をおこなっておく必要があります。

相続登記で法務局へ行く必要があるのか

司法書士に相続登記を依頼した場合、ご依頼者である相続人の代理人として、司法書士が法務局での手続きをおこないます。そのため、ご依頼者(相続人)が法務局へ出向いて手続きをする必要は一切ありません。

外国籍を取得した元日本人が遺産分割協議をするとき

相続人が外国人の場合でも、印鑑証明書が取得できるならば、日本人の場合と変わりません。また、印鑑証明書に代えて、申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本邦大使館等の発給した証明書によることもできます。

不動産登記の管轄法務局

遠方にある不動産の相続登記を司法書士に依頼するときは、「不動産所在地の近く」、または、「現在の住まいの近く」のどちらにある司法書士事務所を選ぶべきなのでしょうか。結論からいえば、現在のお住まいの近くにある司法書士事務所に相談するのが便利です。

戸籍の死亡年月日が推定、不詳と記載されているとき

相続による所有権移転登記の登記原因は、「○年○月○日 相続」となります。この年月日は、相続開始日(被相続人の死亡の日)です。 登記原因の年月日は、遺産分割協議が成立したのが、相続開始から何年も経った後である場合でも同様で […]

相続登記の登録免許税

相続登記をするには、登録免許税がかかります。登録免許税の税率は、不動産の固定資産評価額の1000分の4(0.4%)です。たとえば、土地の相続登記をするとして、その土地の評価額が1,000万円なら、登録免許税は4万円です。

「相続させる」旨の遺言による相続登記

「特定の財産を相続させる」とした遺言、および「すべての財産を相続させる」とした遺言では、遺産分割協議を経ることなく「相続させる」とされた相続人が単独で相続登記をすることが可能です。これに対して、「全財産の2分の1を相続させる」のように割合を指定している遺言で、その遺言書により相続登記をできるかが問題です。

公正証書遺言による相続登記(正本・謄本)

ネット上では「登記実務では、公正証書遺言の正本を法務局に提出する必要がある」といったような記述も見かけますが、相続登記については公正証書遺言の謄本によってもおこなうことができます(平成26年10月に千葉地方法務局へ確認。同時期に松戸支局へ申請済)。

前妻との子がいる場合の遺産相続

会ったことが無く住所すら分からない場合であっても、住民票のある住所を調べることは可能です。その相続人の本籍地で「戸籍の附票」を取れば、現住所が判明するのです。相続登記手続をするためなどの必要性があるときには、「戸籍の附票」の取得などによる相続人の調査を司法書士におまかせいただけます。

相続人中に海外在住者がいる場合の遺産分割協議書(署名証明)

日本に住民登録をしていない方については、日本の市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらうことができません。そのため、海外に在住していて日本に住所が無い方が、遺産分割協議書への署名押印などをする際には、通常とは違った方法をとることになります。

相続登記の前に登記名義人住所変更をすべき場合

同姓同名でも、住所が異なっていれば、登記上は別人だと判断されます。被相続人と長男が持分2分の1ずつで土地を所有していて、相続により長男が被相続人の持分を取得すれば、長男は土地を単独で所有することになります。しかし、住所が異なっているまま登記してしまうと、新たに取得した持分について「共有者 持分2分の1 長男」のように記載されてしまうのです。

「その他一切の財産」と書かれた遺言による相続登記

「遺言者は、遺言書の有する下記の不動産その他一切の財産を、妻Aに相続させる」との遺言をしていた場合で、遺言書に明記されていない不動産があったときはどうなるでしょうか?

遺産分割協議のための成年後見人選任

認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が失われている相続人は自分自身で遺産分割協議をおこなうことができません。そこで、不動産の名義変更をするため遺産分割協議書を作成するときには、その相続人のために成年後見人の選任をする必要があります。

申請人が未成年者であるときの代理権限証明情報

法定相続による相続登記をする際には、相続人の全員を明らかにする戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となります。また、親権者が未成年者を代理して登記するときには、代理権限証明情報として親権を証明する戸籍謄本も必要です。

遺産分割協議で認知症の相続人がいるとき

遺産分割協議は相続人全員によりおこなう必要がありますが、相続人中に認知症の方がいるときには、その相続人は自分自身で遺産分割協議に参加することはできません。この場合、遺産分割協議をするには、認知症の相続人のために、家庭裁判所へ成年後見開始の申立てをします。そして、選任された成年後見人が、成年被後見人(相続人)を代理し遺産分割協議をすることになります。

被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合

被相続人が不動産の所有権を取得し、その旨の登記申請をしたときに、登記簿(登記情報)に住所および氏名が記録されます。ところが、その後に所有者が引っ越しをしたとしても、住所変更の登記(登記名義人住所変更)をしなかったら、古い住所のままです。これだと、相続登記をする際に被相続人の住民票除票(または、戸籍の附票)を取得しても、不動産の登記事項証明書に記載されている住所と一致しません。

相続登記は不動産所在地の法務局でおこないます

不動産登記は管轄法務局のみでの取り扱いとなり、別の法務局を経由して登記申請をするというような方法は存在しません。よって、相続人の方がご自分で手続きをしようとするときは、不動産所在地を管轄する法務局まで何度も足を運ぶ必要があると思われます。けれども、相続登記などの不動産登記はオンラインや郵送により申請をすることも可能です。

相続人の中に相続放棄をした人がいる場合

相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。よって、相続登記をする際には、相続放棄をしたことを証する書面を添付します。この相続放棄をしたことを証する書面となるのは、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」です。相続放棄を受理した際に家庭裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理証明書」では、相続登記の添付書類とはなりませんのでご注意ください。